大吟醸を楽しむ会で、毎年参加されている

広島県竹原市の中尾醸造の中尾強志社長が2025年7月8日ご逝去された

まだ63歳という若さ、

誠実で実直な人柄で

真摯な姿勢で酒造りに取り組む姿が印象的だった

釣りが趣味で釣った魚で晩酌を楽しまれていたとか

改めて心からご冥福をお祈りいたします!

中尾社長とは何度か話をさせて頂いた

竹原は平安時代、京都下鴨神社の荘園として栄え

「安芸の小京都」と呼ばれていた

製塩業で栄えた竹原は米作りの環境にも適していた

大正時代に入ると酒造りが栄え、

全盛期には26軒もの造り酒屋があったそうだ

現在は3蔵元が酒造りを行っている

中尾醸造と言えばリンゴ酵母発祥の蔵としてとくに有名だ

改めてその発祥の経緯を見てみたい

4代目中尾清磨は1927年から

東京大学の発酵学教室で坂口謹一郎先生(酒の神様と称される)に師事

酵母の研究を始めた

2000種以上の酵母の中から発酵力、香り、酸性の3つの要素が

優れた酵母を探し続けた

ようやく目指す優れた酵母に出会う

それは八百屋で真っ赤な林檎を見て買ったリンゴの果皮から取った酵母だった

抜群の芳香、アルコール発酵力が強い、さわやかな酸が印象的な酵母となる

これがリンゴ酵母の発見となったのだ

しかしリンゴ酵母で醸しても蔵付酵母が勝ってしまい

リンゴ酵母はほとんど消えてしまう

その改善に7年間かけて

1947年清磨はようやく「高温糖化酒母法」の製造方法を完成させる

その方法は蒸し米、麹、水を混ぜ合わせ

55度で8時間保つ

酒母全体を無菌状態にしたのち、20度に冷却

そしてリンゴ酵母を10日間培養する

このリンゴ酵母と「高温糖化酒母法」を用いて醸された大吟醸が

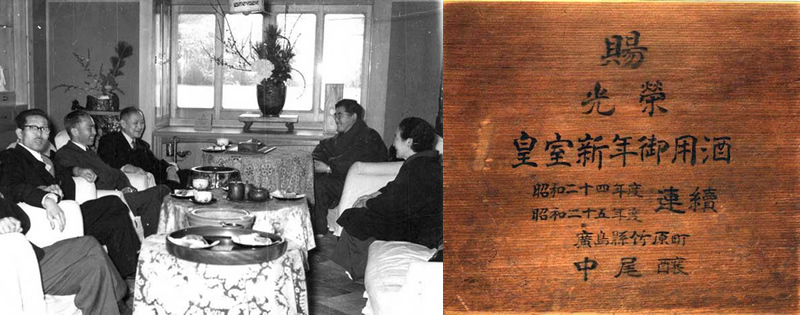

1948年新酒鑑評会第一位となり

1949年から3年間皇室献上酒の名誉となったのである

現在リンゴ酵母で醸した大吟醸は幻シリーズとして販売されている

中尾強志社長がご逝去されて後を引き継ぐのが中尾祐介氏

是非次の時代の蔵のリーダーとして益々のご活躍を祈念している